何度か来たことがあるのになぜか記憶に残らない、14区の大通り沿いのブロカント。

うっかりモンパルナス駅で降りてしまい、ずいぶん歩いた。

小綺麗な古着スタンドで、東欧の民族衣装風のブラウスと、白いリネンの小さめのチュニックを買う。年代はおそらく1970年代あたりかな。

ヴィンテージ服ディーラーのLのスタンドでは、前から気になっていたリネンの上着に再会する。

半ば冷やかしで羽織ってみたら、あまりのカッコよさに興奮して、すぐさま現金を下ろしに行った。

平置きでは分かりにくいのだが、着た時に背中から腰にぴったり沿うカーブが素晴らしい(=カットが立体的なので畳みにくい)。ボタンも紐もなく五分丈袖ということは、部屋着または、パジャマの上に羽織っていたものだろうな。

Sineux & Cieという、パリのオペラ大通りの仕立て屋のタグつき。

Lによると、1910年代の品ということだ。

タグの住所「20 avenue de l’Opéra Paris」と屋号「Sineux & Cie(Compagnieの略)」で検索したら、ビンゴ!

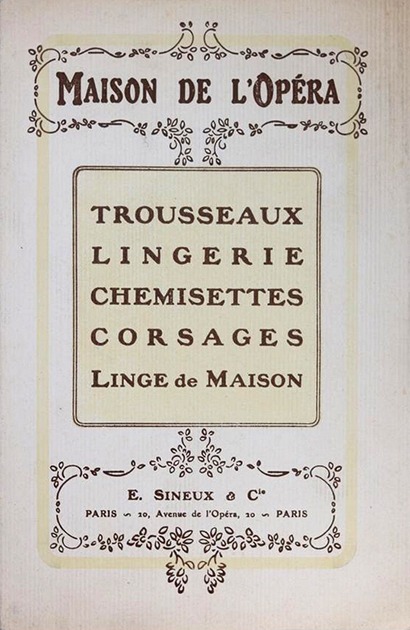

正しくはE.Sineux & Cie社が経営していた、Maison de l’Opéraというリネン類仕立て店だった。

この店の、1910年ごろのカタログ画像を見つけた。

「嫁入り道具リネン一式」も売っていたとあるので、パリの富裕層の娘が結婚する際に、一式もろもろをそろえていた店だろう。

昔は一家に女子が生まれたその日から、家族中の女性(縫い物を覚えた時点で、本人も製作陣に加わる)が細かな刺繍仕事をコツコツと続けて、娘のイニシャル入りベッドリネン、キッチンリネン、下着、部屋着など一式を、将来の結婚の日に向けて準備したのだそうだ。

産業革命以後の都市部には、Sineuxのような仕立て専門店が現れ、富裕層は豪奢な刺繍の品を一式まるまる注文した(そりゃそうだ、社交に忙しい都会の富裕層の奥方は、目を傷める地味な針仕事など、わざわざしたくはないだろう)。

ということは、この羽織りは、ブルジョワのお嬢様の嫁入り道具の1つだったかもしれない(単品売りの品もあったので、確信は持てないけれど)のだ。

薄いシミがあって全体的に薄汚れていたのを、慎重に漂白して蘇らせた。

手編みのレース部分が、なんとも力強くて好きだ。

最後に、Gのスタンドで、夫に似合いそうなベルトを買う。

適当にサイズ表示を見て選んだのがまちがいで、夫のウエストだとベルト両端が出会いもせず、私のローライズのパンツに締めるにしても少々短い。

「もしサイズ合わなきゃ交換するよ」というGの言葉に甘え、翌週に会いに行って交換してもらった。

アルジェリア戦争時代のフランス軍のベルトで、1950年代後半あたりのものだ。

2つ穴で黒バックルというのがカッコいい。